【SSDの種類や規格を徹底解説】違いを理解し自分に合うSSDを選ぼう!

公開日 2025/2/17 更新日 2025/2/17

監修者・著者名 シー・エフ・デー販売

現在、さまざまな種類のSSDが登場しています。M.2やmSATAなど、増え続ける規格への理解を深めるためには、正しい情報を確認する必要があるでしょう。本記事では、SSDの種類について網羅的に解説します。「どの種類のSSDを選べばよいか分からない」という方は、ぜひ自分に合うSSDを探す際の参考にしてみてください。

目次

SSDとは?仕組みを見てみよう

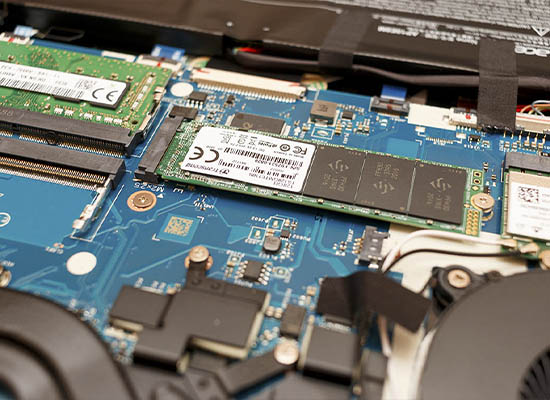

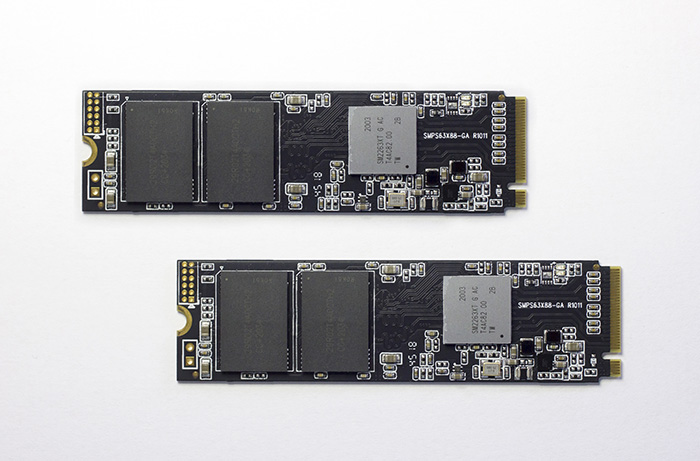

SSDとは、フラッシュメモリを使用してデータを記録するストレージです。SSDの内部は、主にコントローラ、NAND型フラッシュメモリ、キャッシュメモリで構成されています。

|

〇SSDの内部構造

・コントローラ:データの読み書きを管理する ・NAND型フラッシュメモリ:実際にデータを記録する ・キャッシュメモリ:一時的にデータを保存する役割があり全体の処理速度を向上させる |

NAND型フラッシュメモリにある、「セル」内の電子の移動によってデータが読み書きされるため、SSDは従来のHDDよりも処理が速いのが特徴です。

また、SSDは耐久性や信頼性が高いという利点もあり、優れたストレージとして普及しています。

SSDを選ぶときは「種類」に注目!

SSDを選ぶときは、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

| ・SSDの「インターフェース」の種類

・SSDの「フォームファクタ」の種類 ・SSDの「NAND型フラッシュメモリ」の種類 ・SSDの「容量」の種類 |

まずは、パソコンに対応している「インターフェース(接続規格)」と「フォームファクタ(規格サイズ)」を確認しましょう。これらの確認を怠ると、パソコンとSSDの組み合わせ次第では利用できないこともあるので、必ず確認が必要です。

特に、フォームファクタの1つである「M.2 SSD」には、さらにいくつかの種類が存在します。M.2 SSDについては、こちらで解説しているので、参考にしてみてください。

自分のパソコンで利用できる接続規格と規格サイズを確認したら、用途に合った「容量」を選定しましょう。また、品質にこだわりたい方は、種類によってSSDの耐久性や速度に差が出る「NAND型フラッシュメモリの種類」に注目してみてください。

では、次章からどの種類のSSDが自分に合うか確認していきましょう。

SSDのインターフェースの種類

| ・SATA:互換性が高い

・PCIe:高速なデータ転送が可能 |

SSDには、主に「SATA」「PCI Express(PCIe)」の2種類のインターフェースが使用されています。インターフェースとは接続規格のことで、互換性がない限り、異なる規格の機器は接続できません。

インターフェースの種類によって速度や電力消費、発熱量などのパフォーマンスが異なってくるため、用途に合った選定が大切です。

・SATA:互換性が高い

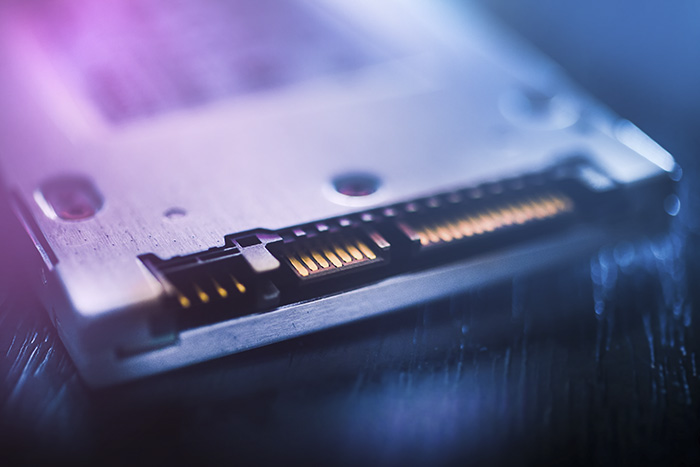

SATAは「Serial ATA」の略称で、一般的にHDDを接続するためのインターフェースでSSDでも使える互換性の高いインターフェースです。

SATAのインターフェースは3つの世代に分かれており、それぞれ最大転送速度が異なります。

「SATA 1.0」は1.5Gbps、「SATA 2.0」は3.0Gbps、「SATA 3.0」は6.0Gbpsの最大転送速度で、現在主に使用されている世代がSATA3.0です。SATA3.0は互換性があるので、SATA2.0やSATA1.0の機器とも接続できますが、その場合の最大接続速度は下位の世代の速度に落ちます。

SATAは、その互換性の高さから多くのシステムで採用されています。

・PCIe:高速なデータ転送が可能

PCIeとは「Peripheral Component Interconnect Express」の略称で、高速なデータ転送が求められるデバイスに適したインターフェースです。SSDやグラフィックボードなどの機器の接続に使用されています。

PCIeを使用するフォームファクタでは、PCIe接続とNVMe(Non-Volatile Memory Express)プロトコルを使用することで、高速なデータ転送を可能にします。

なお、高性能なPCIe接続ですが、発熱も大きいため、パフォーマンスを最大限発揮させるためには適度な冷却対策が必要です。

SSDのフォームファクタの種類

| ・1.8インチ

・2.5インチ ・mSATA ・M.2 |

SSDにはさまざまなフォームファクタが存在します。フォームファクタとは、サイズや形状の仕様のことです。

フォームファクタの種類によって、パソコンへの取り付け方法や、採用されているインターフェースに違いがあるため、正しく理解した上で選ぶことが大切です。

・1.8インチ

1.8インチのSSDは、ノートパソコンや超小型デバイスに使用されることが多い、フォームファクタです。別名「Micro SATA SSD」とも呼ばれています。

使用されている主なインターフェースは、「MicroSATA」です。1.8インチのSSDは、現在では採用されることが少なくなりました。

・2.5インチ

2.5インチのSSDは、現在普及率の高い一般的なフォームファクタで、多くのノートパソコンやデスクトップパソコンに採用されています。

使用されているインターフェースは、さまざまな製品で使用されている「Serial ATA(SATA)」で、多くのパソコンで搭載が可能です。

デスクトップパソコンで使用する場合は、2.5インチSSDを3.5インチベイに取り付けるためのアダプタを利用します。

・mSATA

mSATAは、SATAインターフェースを小型化したフォームファクタです。後継規格であるM.2が普及するまで、ノートパソコンや小型デバイスなどの小型製品に使用されていましたが、近年では見かける機会は減ってきました。

インターフェース名はフォームファクタと同じ「mSATA」です。基板形状となっている本体をマザーボードのスロットへ直接差し込んで使用します。

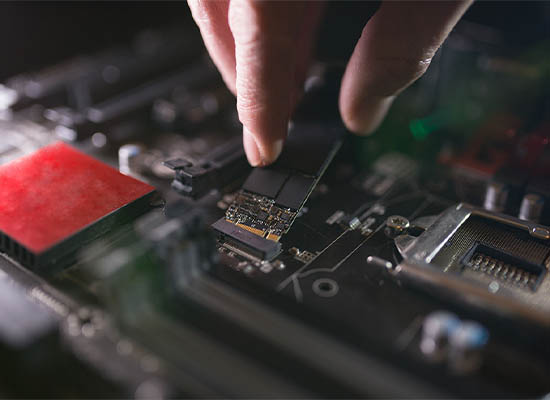

・M.2

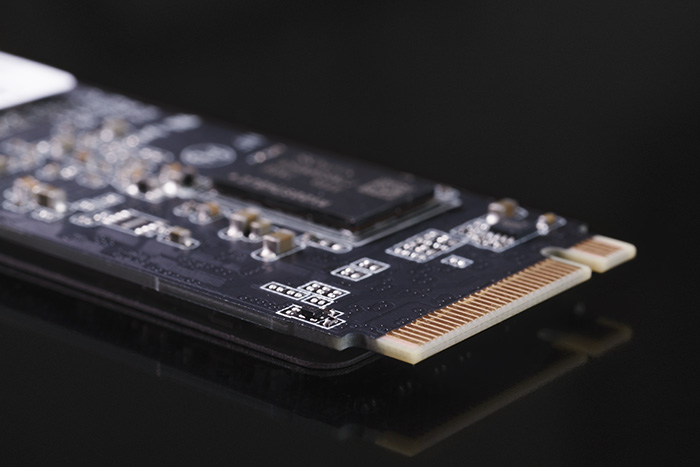

M.2は、mSATAの後継規格として登場した小型のフォームファクタです。現在のノートパソコンやデスクトップパソコンで多く採用されています。mSATAと同様に基板がむき出しの形状です。

M.2は、SATAだけでなくPCIeインターフェースに対応しています。PCIe を使用する場合は、非常に高速なデータ転送が可能です。

また、用途によって多様なサイズがあり、搭載する機器の設計に対応しやすいのも強みとしてあげられます。

SSDのNAND型フラッシュメモリの種類

| ・SLC(シングルレベルセル)

・MLC(マルチレベルセル) ・TLC(トリプルレベルセル) ・QLC(クアッドレベルセル) |

SSDのNAND型フラッシュメモリは、1つのセルにどれだけデータを記録できるかによって種類が異なります。種類によってコストや耐久性などに差があるので、品質にこだわる方はよく確認しましょう。

・SLC(シングルレベルセル)

SLCは、1つのセルに1ビットのデータを記憶する方式です。セルの消耗が少なく耐久性が高いという特徴があります。読み書きのエラー発生率が低く、データ処理の速度も速いことから、信頼性にも優れています。

しかし、1セルに保存できるデータが少ないため容量は少ないです。また、製造コストが高く、一般的な消費者向けのSSDにはあまり採用されていません。高価格帯のプロフェッショナル向け製品に使われることが多いです。

・MLC(マルチレベルセル)

MLCは、1つのセルに2ビットのデータを記録する方式です。SLCに比べてデータの密度が高く、同じ面積でより多くのデータを保存できます。また、SLCよりもセルの容量単価が低いので、価格が抑えられているのも特徴です。

MLCは価格と性能のバランスに優れているため、一般的な消費者向けのSSDに広く採用されています。

・TLC(トリプルレベルセル)

TLCは、1つのセルに3ビットのデータを記録する方式です。MLCよりもさらに高いデータ密度を持ち、少ない面積で多くのデータを保存できるため、大容量のSSDが求められる場面でよく使われています。容量単価が低いので、価格帯も安いです。

しかし、1つのセル内でやり取りするデータ量がSLCやMLCよりも増えるので、SLCやMLCに比べて速度や耐久性は劣ります。よって、頻繁に書き換えが行われる用途には不向きです。

・QLC(クアッドレベルセル)

QLCは、1つのセルに4ビットのデータを記録する方式です。高いデータ密度を持ち、安価で非常に大容量のSSDを作ることができます。コストが非常に低いため、大容量のデータを安価に保存したい場合におすすめです。

しかし、QLCは耐久性が最も低く、書き換え可能な回数も少ないので、耐久性が求められる用途には不向きといえます。

SSDの容量の種類

SSDの容量は、主に500GB、1TB、2TBなどが挙げられます。使用用途に応じた適切な容量を選びましょう。

500 GB~1TBのSSDは、一般的なユーザーにとってバランスの取れた選択肢です。2TB以上のSSDは、プロフェッショナルな用途や大量のデータを扱うユーザーに適しています。

以前は120GBや256GBの製品も多く存在しましたが、技術の進歩で低コスト化が進み、低容量の商品は少なくなってきています。

自身にどの容量が適しているかは、以下の記事で詳しく確認してみましょう。

SSDのデータ転送速度の種類

SSDのデータ転送速度を比較するには、シーケンシャルアクセスとランダムアクセスの値をチェックしましょう。

シーケンシャルアクセスとは、先頭から最後まで順番にデータへアクセスする方法です。一方、ランダムアクセスとは、目的のデータへ直接アクセスする方法で、これら2つの速度が速いほどSSDは高速となります。

より高速なSSDを使うことで、パソコンの起動時間が短縮され、起動後すぐに使えます。データの書き込み・読み込みが速くなるため、作業スピードが上がるほか、ゲームの起動やロードが早くなる点もメリットです。

M.2 SSDとは?M.2 SSDの種類も見てみよう

M.2 SSDとは、M.2と呼ばれるフォームファクタを採用したSSDです。むき出しになっている基板を、直接マザーボードのスロットに差し込んで使用します。

一般的に高速なイメージのあるM.2 SSDですが、SATA接続で使った場合には2.5インチSSDと速度に差がない点には注意しましょう。M.2 SSDで主に使われているインターフェ

ースにはSATA・PCIeといった種類があり、高速なのはPCIe接続及びNVMeプロトコルを使用した場合です。

・M.2 SSDのサイズの種類

M.2 SSDは、さまざまな製品で使用しやすいように、種類によって基板サイズが異なります。代表的な種類は、M.2 type2280、M.2 type2260、M.2 type2242、M.2 type2230の4種類で、用途やデバイスに応じて選ぶのがポイントです。

それぞれの物理的な寸法と特徴は以下のとおりになっています。

|

〇M.2 SSDの基盤サイズの種類と特徴

・M.2 type2280(幅22mm、長さ80mm) 主にデスクトップパソコンに使用されている、最も主流なサイズのM.2 SSD ・M.2 type2260(幅22mm、長さ60mm) あまり採用されることのないM.2 SSD ・M.2 type2242(幅22mm、長さ42mm) 主にノートパソコンや産業用途など、小型化が必要な製品に使用されるM.2 SSD ・M.2 type2230(幅22mm、長さ30mm) 主にタブレットPCや携帯ゲームコンソールに使用されるM.2 SSD |

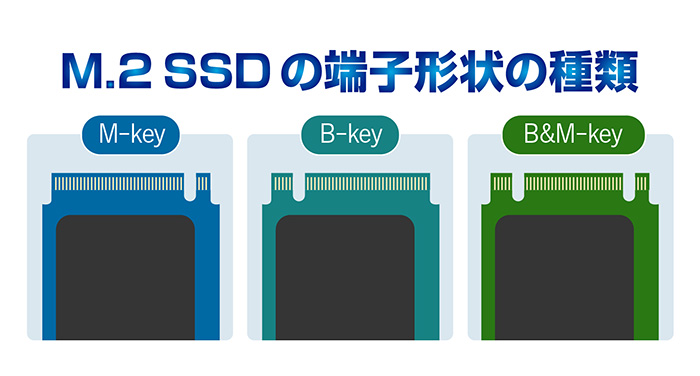

・M.2 SSDの端子形状の種類

M.2 SSDの端子形状にはいくつかの種類があります。端子形状の種類をしっかり確認し、マザーボードのM.2スロットがどの端子形状に対応しているか確認することが大切です。

主に使用されている形状は「B Key」「M Key」「B&M Key」の3種類で、接続する端子の切り欠き部分の位置によって識別されます。B Keyは12~19番目のピンが欠けており、M Keyは59~66番目のピンが欠けているのが特徴です。

B&M Keyは、切り欠きが2つあるのでわかりやすいでしょう。

SSDのスペックの見方

| ・TBW:総書き込みバイト数を表す指標

・MTTF:平均故障時間を表す指標 ・MTBF:平均故障間隔を表す指標 ・DWPD:1日にどれだけデータを書き込めるか表す指標 |

SDには耐久性を表すスペックが存在し、品質や信頼性の参考にできます。特に注目すべき指標として「TBW」「MTTF」「MTBF」「DWPD」があります。それぞれの意味を理解し、SSDを選びましょう。

・TBW:総書き込みバイト数を表す指標

TBWは「Total Bytes Written」の略称で、総書き込みバイト数を表すスペックです。SSDが寿命を迎えるまでに書き込むことができるデータ量を示し、TBWの値が大きいほど耐久性が高いと評価できます。

例えば、4,000TBWのSSDであれば、4,000TBまで書き込みが行えるということです。これは5年間毎日2TB以上の書き込みをしてやっと到達する数値です。

書き込み負荷が高い環境で使用する場合は、TBWの高いSSDを選ぶことをおすすめします。

・MTTF:平均故障時間を表す指標

MTTFは「Mean Time To Failure」の略称で、平均故障時間を表すスペックです。SSDが故障するまでの平均的な時間を示す指標で、信頼性を評価するための参考になりますが、メーカーや製品によっては公開されていないことがあります。

MTTFの値が高いと、長期間安定して動作する可能性が高いと評価できるので、安心して利用できます。

・MTBF:平均故障間隔を表す指標

また、MTTFと似た意味で使用される言葉の「MTBF(Mean Time Between Failures)」は、平均故障間隔を表す指標です。SSDの故障後に修理してから、再度故障するまでの平均時間を表しています。

MTBFの値が高いと、故障する可能性が低いと評価できます。MTBFの値と耐用年数に相関関係はありません。

・DWPD:1日にどれだけデータを書き込めるか表す指標

DWPDは「Drive Writes Per Day」の略称で、1日にSSDの全容量に対してどれだけのデータを書き込めるかを表すスペックです。DWPDが高いほど、SSDの書き込みに対する耐久性が高いということになります。

DWPDは商品スペックに載っていないこともありますが、保証期間とTBWがわかれば「DWPD=TBW÷(365日×保証期間×容量)」の計算式で算出することが可能です。

例えば、「TBW1500TB」「5年保証」「容量2TB」のSSDだと、1500÷(365 ×5×2)=約0.4となり、1日にTBWの約40%の容量600TBまで書き込みが可能ということになります。

ハイエンドから高コスパモデルまで、オススメのSSD5選

・CT1000T700SSD5JP【ゲーミング向け・ヒートシンク付モデル】

CT1000T700SSD5JP | Crucial T700 ハイエンド M.2 NVMe接続SSD 1TB ヒートシンク付

| メーカー: Crucial 容量: 1TB PCIe:Gen5 x4 おすすめポイント:最大11,700MB/sの読込速度で圧倒的なパフォーマンスを発揮。ヒートシンク付属モデルのため別途用意が不要で安定動作。 |

・CT1000T710SSD8-JP【高速ハイエンドモデル・ヒートシンク無し】

CT1000T710SSD8-JP | Crucial T710シリーズ Read最大14,900MB/s M.2-2280 PCIe Gen5x4 NVMe接続 SSD 1TB

| メーカー: Crucial 容量: 1TB、2TB、4TB PCIe:Gen5 x4 おすすめポイント:最大14,900MB/s(2TB)の読込速度のハイエンドM.2 SSD。 |

・WDS100T5B0E【高性能・ハイコストパフォーマンス】

WDS100T5B0E | Sandisk (サンディスク) WD Blue SN5100 シリーズ メインストリームモデル M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 接続SSD 1TB

| メーカー: SANDISK 容量: 500GB、1TB、2TB PCIe:Gen4 x4 おすすめポイント:PS5やパソコンのアップグレードに最適で、最大7,100MB/s(1TB、2TB)の高速読込が可能。性能とコストのバランスが良く、多様な用途に対応。 |

・WDS100T4G0E【コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル】

WDS100T4G0E | Sandisk (サンディスク) WD Green SN3000 シリーズ エントリーモデル M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 接続SSD 1TB

| メーカー: SANDISK 容量: 500GB、1TB、2TB PCIe:Gen4 x4 おすすめポイント:エントリーモデルながら最大5,000MB/sの優れた転送速度。 |

・CT1000BX500SSD1JP【安定したパフォーマンスが魅力】

CT1000BX500SSD1JP | Crucial BX500 SATA3 6Gbps(SATA6G) 2.5型SSD 1TB

| メーカー:Crucial 容量:1TB おすすめポイント:SATA 3.0インターフェイスを採用し、安定した書込性能を発揮。2.5インチモデルとしては十分な性能を持ち、コストパフォーマンスに優れる。 |

SSDの種類に関するよくある質問

SSDの種類について気になるポイントをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

Q.使っているSSDの規格を確認する方法は?

A.SSDの製品名や型番がわかれば、インターネットで検索することで、メーカーや販売店のWebサイトの情報で規格などの情報を確認できます。パソコン内部のSSDの場合は、タスクマネージャーから使用しているSSDの型番を調べることが可能です。

Q.使っているSSDの規格サイズはどこで調べられる?

A.パソコン内部で使用しているSSDの規格サイズは、PCケースを開けて目視で確認したり、パソコンのマニュアルを確認することで調べられます。また、パソコンやSSDのメーカーWebサイトの商品ページで仕様を確認することも可能です。

Q.SSDに互換性があるか、どのように判断できる?

A.SSDの交換時に新たに用意するSSDとの互換性が気になる場合は、SSDを取り付ける機器と新しく用意するSSDの製品情報を確認しましょう。SSDを取り付ける機器がどのようなSSDに対応しているか確認することで、互換性のあるSSDを用意することができます。

SSDの種類を理解して適した製品を見つけよう

SSDには、フォームファクタやインターフェース、またサイズや容量など様々な種類があります。SSDの種類について理解を深め、適した製品を選ぶことでパソコンやSSDのパフォーマンスを最大限に発揮できます。

どのSSDを選べばよいか判断が難しいかもしれませんが、今回の記事を参考に自分に合ったSSDの選び方を確認してみましょう。

『CFD販売』では、利用者の用途やニーズに合わせた、さまざまなPCパーツを取り扱っております。オリジナルブランドのほか、20以上のブランドの製品を取り扱っているため、自分にぴったりな商品が見つかるでしょう。

購入前後に、必要に応じて手厚いサポートも提供しているため、PCパーツに詳しくない方も安心です。SSDや、その他PCパーツの購入を検討している方は、ぜひCFD販売をご覧ください。