パソコンのSSD増設方法を解説!【M.2/SATA】おすすめSSD5選も紹介

公開日 2025/11/21

監修者・著者名 シー・エフ・デー販売

パソコンの動作を改善したい場合の選択肢の一つとして、SSDの増設が有効です。本記事では、2.5インチSSDとM.2 SSDの両方のSSD増設方法を詳しく解説します。必要な道具や手順、増設後の初期化まで、初心者でも分かるように丁寧に紹介します。

目次

SSDの増設は必要?そのメリットとは?

SSDを増設すると、パソコンに新たなSSDを追加してストレージ容量を増やしたり、既存のHDDをSSDに置き換えたりすることが可能です。

SSD増設の主なメリットは、システムの起動時間短縮やアプリケーションの読み込み高速化など、全体的なパソコンの処理速度の向上にあります。また、HDDと比べて衝撃に強く、静音性に優れているのも大きな利点です。データへのアクセス速度が格段に上がるため、デジタル作業の効率アップを実感できるでしょう。

SSDの取り付け作業である「増設」と「交換」の違い

SSDの取り付け作業には、「増設」と「交換」という2つの異なる方法があります。

増設は、既存のストレージ(HDDやSSD)はそのまま残し、新たにSSDを追加する作業です。元のドライブからOSが起動し続けるため、新しいSSDは追加のデータ保存領域として機能します。

一方で、交換は既存のメインドライブ(通常はOSが入っているドライブ)を取り外し、新しいSSDに置き換える作業です。この場合、OSも新しいSSDに移行させる必要があるため、事前にデータのバックアップやクローン作成などの準備作業が欠かせません。

本記事では主に「増設」について詳しく解説しますが、交換を検討されている方は以下の見出しも必ずご確認ください。

SSDを増設する2つの方法

SSD増設には、大きく分けて「専門業者に依頼する方法」と「自分で対応する方法」の2つがあります。

業者に依頼する場合は、専門知識がなくても安心して任せられる点が最大のメリットです。具体的には、PCパーツ専門店、パソコン修理専門店、家電量販店のサポートサービス、PCメーカーのサポート窓口などに相談をしてみましょう。

ただし、作業費用がかかり、依頼から完了までに時間がかかります。自分で対応する場合は、費用を抑えられ、完了までの時間も短縮できますが、初心者にとっては難易度が高く感じられ、万が一の際の保証がない点に注意しましょう。作業手順を把握できれば、多くのケースで自力での増設も現実的です。

SSDを選ぶ際のポイントは大きく3つ!

| ①SSDのタイプ(内蔵・外付け) ②SSDの規格(接続規格・形状とサイズ・記録方式) ③SSDの容量(用途別) |

SSDを選ぶ際に注目すべきポイントは、主に「タイプ」「規格」「容量」の3つです。

SSDには「内蔵」と「外付け」の2つのタイプがありますが、本記事では高速で安定した接続が可能な「内蔵SSD」の増設方法に焦点を当てて解説します。内蔵タイプは取り付けに作業が必要ですが、外付けタイプと比べて転送速度に優れています。

パソコンの使用状況や目的に合わせて、最適なタイプを選択することが大切です。以下の記事では、それぞれのタイプの特徴や選び方について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

SSDを選ぶ際には、接続の規格(インターフェース)も重要な判断材料です。SATA、M.2、USB、Thunderboltなど、さまざまな接続規格が存在するため、使用するマザーボードやパソコンが対応しているものを選ぶ必要があります。

また、形状やサイズの規格(フォームファクタ)やデータ記録の方式(NAND型フラッシュメモリ)についても理解しておくと、用途に合ったSSDを選びやすくなります。以下の記事では、これらの規格について詳しく解説していますので、SSD選びの参考にしてください。

SSDの容量選びも非常に重要なポイントです。用途や予算に応じて、適切な容量を選ぶことが必要です。インターネット閲覧や事務作業など一般的な用途なら500GB程度、動画編集やゲームなどを快適に行う場合は1TB以上の容量が推奨されます。

容量が大きいほど単価は高くなる傾向 がありますが、予算との兼ね合いも考慮して選びましょう。以下の記事では、用途別にSSD容量の目安を解説しているほか、容量不足解消の方法も紹介していますので、SSD選びの参考にしてください。

内蔵タイプのSSD増設に必要なもの

| 【共通して必要なもの】 ・増設するSSD本体 ・ドライバー(ケースによっては手で開閉可能な場合もあります) ・静電気防止の手袋など ・エアダスター ・パソコンの取り扱い説明書 |

| 【2.5インチSSD(SATA接続)の場合に追加で必要なもの】 ・PCケース固定用ネジ ・電源ケーブル(SATA電源コネクタ) ・SATAデータケーブル ・変換マウンタ(2.5インチSSDを3.5インチスロットに取り付ける場合) |

| 【M.2 SSDの場合に追加で必要なもの】 ・マザーボード固定用ネジ(通常はM2×3mm) |

SSDを増設するには、SSDの形状によって必要なものが異なります。2.5インチSSDの場合は電源ケーブルとSATAデータケーブルでの配線が必要ですが、M.2 SSDの場合はマザーボードのM.2スロットに直接差し込むためケーブル類は不要です。

PCケースを開ける際には、多くの場合ドライバーが必要ですが、一部のケースでは工具不要で開閉できるものもあります。また、静電気の発生やほこりは、PCパーツに予期せぬダメージを与える可能性があるため対策が欠かせません。静電気防止の手袋やエアダスターを用意しておくと安心です。

2.5インチSSDの場合、専用のマウンタを使うことで3.5インチ用スロットに取り付けることもできます。いずれも作業前には増設予定のパソコンの取扱説明書を確認し、構造を把握しておくことが重要です。

パソコンのSSD増設に必要な準備

| ・パソコンをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いておく ・作業する現場を片付ける |

SSDを増設する前に、安全のための重要な準備があります。まず、パソコンをシャットダウンし、電源ケーブルを抜きましょう 。電源が入ったままでの作業は、パソコンの故障や感電の危険性があります。

PCパーツは精密機器のため 、取り扱いには細心の注意が必要です。作業スペースを広く確保し、静電気対策として手袋を着用しましょう 。

デスクトップパソコンにSSDを増設する方法

内蔵型SSDの増設は、事前に各部品の取り付け位置や手順を確認しておくことで、パソコン初心者の方でも実施できるでしょう。

正確な取り付け方法はパソコンのモデルによって若干異なるため、使用しているパソコンの取扱説明書に目を通しておくことをおすすめします。以下では、一般的な2.5インチSSDとM.2 SSDそれぞれの増設方法について具体的に解説します。

なお、本セクションで解説しているのは「増設」の手順です。OSドライブを「交換」する場合は、事前にデータバックアップやOS移行の準備が必要です。交換をご検討の方は「OSが入っているドライブを『交換』する場合にやること 」を必ずご確認ください。

・【2.5インチSSD】の増設方法

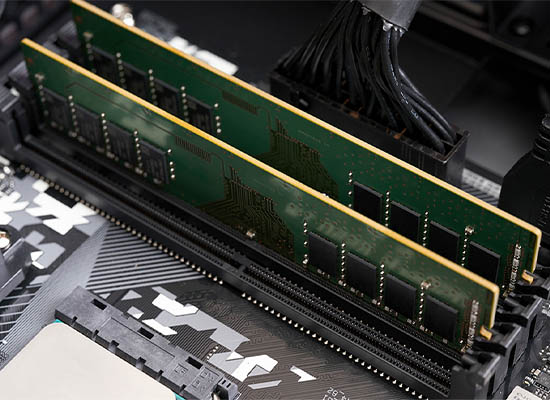

| 1. PCケースのカバーを外す 2. SSD取り付け位置を確認する 3. 2.5インチSSDをマウントに固定する 4. SATAケーブルをSSDとマザーボードに接続する 5. 電源ケーブルをSSDに接続する 6. すべての接続を確認し、PCケースのカバーを閉める |

2.5インチSATA接続のSSDを増設する際は、上記の手順で作業を進めます。PCケース内にはほこりが溜まっていることも少なくないので、エアダスターで清掃してから作業するとよいでしょう。

ケーブルの接続時には、向きを間違えないよう注意が必要です。無理な力を加えると端子が壊れる恐れがありますので、慎重に行いましょう。

・【M.2 SSD】の増設方法

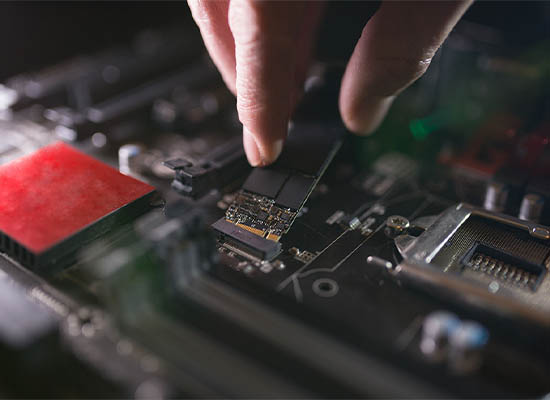

| 1. PCケースのカバーを外す 2. マザーボード上のM.2スロットを確認する 3. 必要に応じて放熱板やネジを外す 4. M.2 SSDを斜め30°程度でスロットに挿入する 5. SSDを倒して固定位置に合わせる 6. 固定用のネジでSSDを固定する 7.放熱板を元に戻す 8. PCケースのカバーを元に戻す |

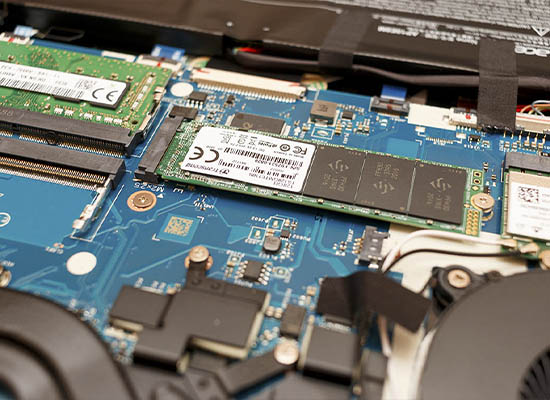

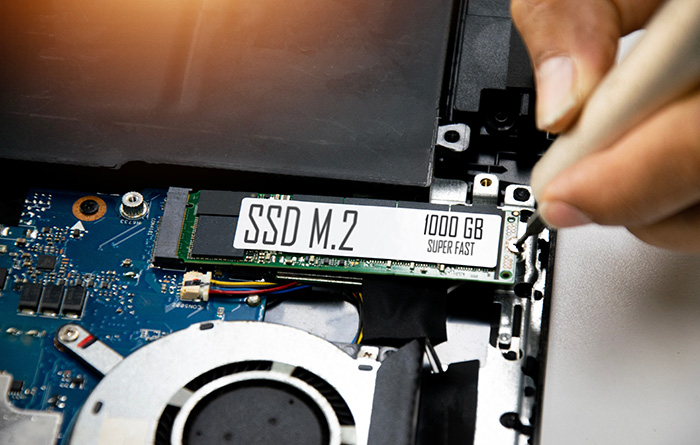

M.2 SSDの増設は、マザーボード上の専用スロットに直接取り付けます。スロットの位置によっては取り付けが難しい場合がありますので、SSDを無理に押し込まないよう注意し、しっかりと奥まで差し込んでから固定しましょう。

動画によるSSD増設の解説はこちら

ノートパソコンにSSDを増設する方法

ノートパソコンへのSSD増設は、物理的なスペースの制約から、既存のストレージと「交換」になるケースがほとんどです。特に既存のドライブにOSやデータが入っている場合は、作業前に必ずデータのバックアップやOS移行の準備が必要です。OSドライブを交換される方は、以下の手順を実施する前に必ず「OSが入っているドライブを『交換』する場合にやること 」をご確認ください。

また、事前にお使いのノートパソコンがSSD増設(交換)に対応しているか、保証への影響がないかも必ず確認してから作業を進めましょう。

なお、ノートパソコンでは、底面パネルを外してアクセスする方法が一般的です。機種によってはキーボードを外す必要がある場合もあるため、必ず取扱説明書やメーカーの公式サイトで手順を確認しましょう。

以下では、一般的な2.5インチSSDとM.2 SSDそれぞれの増設方法について具体的に解説します。

・【2.5インチSSD】の増設方法

| 1. ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外す 2. 底面の固定ネジを外し、アクセスパネルまたは底面カバーを取り外す 3. 既存のHDDまたは空きスロットを確認し、既存のHDDを交換する場合は、HDDを取り出す 4. 2.5インチSSDを同じ位置に配置し、コネクタに接続する 5. 底面カバーを元に戻し、ネジで固定する 6. バッテリーを取り付けて電源を入れる |

特に注意すべき点として、コネクタの接続は慎重に行い、無理な力を加えないよう注意してください。

・【M.2 SSD 】の増設方法

| 1. ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外す 2. 底面の固定ネジを外し、アクセスパネルまたは底面カバーを取り外す 3. マザーボード上のM.2スロットを確認する 4. M.2 SSDを斜め30°程度でスロットに挿入する 5. 付属の固定ネジでSSDをマザーボードに固定する 6. 底面カバーを元に戻し、ネジで固定する 7. バッテリーを取り付けて電源を入れる |

ノートパソコンのM.2スロットは、機種によって異なるサイズに対応しています。購入前に、お使いのノートパソコンがどのサイズに対応しているかを確認することが重要です。

パソコンにSSDを増設した後にやること

| 注意:この設定は「増設した追加ドライブ」専用の手順です この見出しの内容は、データ保存用として「増設」した空のSSDにのみ実施してください。OSが入っているドライブを初期化すると、パソコンが起動しなくなります。 |

SSDをパソコンに物理的に取り付けた後も、いくつかの設定作業が必要です。新品のSSDをパソコンに接続しても、初期状態では正しく認識されないことがあるため、まずは初期化(フォーマット)を行う必要があります。

・SSDを初期化(フォーマット)する手順

購入したばかりのSSDは、使用前に初期化が必要です。Windowsの場合、「ディスク管理」機能を使って新しいSSDを簡単に初期化・フォーマットできます。用途に応じてパーティションを分割することで、データ管理も効率的に行えるでしょう。

| 【windowsの場合】 1. Windowsキー+Xを押し、「ディスクの管理」を選択 2. 「初期化されていないディスク」を右クリックし、「ディスクの初期化」を選択 3. パーティション形式を選び、「OK」をクリック 4. 未割り当て領域を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」を選択 5. ウィザードに従って、ファイルシステムやボリュームラベルなどを設定し、フォーマット設定を完了 |

初期化の際のパーティション形式は、容量が2TB未満なら「MBR」、2TB以上なら「GPT」を選択するのが一般的です。また、ファイルシステムはWindowsの場合「NTFS」が標準的ですが、用途によっては「exFAT」など別の形式も検討するとよいでしょう。

| 【Macの場合】 1. Finderから「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「ディスクユーティリティ」を開く 2. 左側のサイドバーから初期化したいSSDを選択 3. 画面上部の「消去」ボタンをクリック 4. 名前を入力し、フォーマット形式(APFSまたはMacOS拡張など)を選択 5. スキーム(GUIDパーティションマップが推奨)を選択 6. 「消去」ボタンをクリックして初期化を実行 |

Macの場合、SSDを初期化する際のフォーマット形式は、macOS High Sierra以降ではAPFS(Apple File System)が推奨されています。古いmacOSを使用している場合や互換性を重視する場合はmacOS拡張(HFS+)を選択することもあります。

【SATA/M.2】増設におすすめのSSD5選

・CT1000T700SSD5JP【ゲーミング向け・ヒートシンク付モデル】

CT1000T700SSD5JP | Crucial T700 ハイエンド M.2 NVMe接続SSD 1TB ヒートシンク付

| メーカー: Crucial 容量: 1TB PCIe:Gen5 x4 おすすめポイント:最大11,700MB/sの読込速度で圧倒的なパフォーマンスを発揮。ヒートシンク付属モデルのため別途用意が不要で安定動作。 |

・CT1000T710SSD8-JP【高速ハイエンドモデル・ヒートシンク無し】

CT1000T710SSD8-JP | Crucial T710シリーズ Read最大14,900MB/s M.2-2280 PCIe Gen5x4 NVMe接続 SSD 1TB

| メーカー: Crucial 容量: 1TB、2TB、4TB PCIe:Gen5 x4 おすすめポイント:最大14,900MB/s(2TB)の読込速度のハイエンドM.2 SSD。 |

・WDS100T5B0E【高性能・ハイコストパフォーマンス】

WDS100T5B0E | Sandisk (サンディスク) WD Blue SN5100 シリーズ メインストリームモデル M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 接続SSD 1TB

| メーカー: SANDISK 容量: 500GB、1TB、2TB PCIe:Gen4 x4 おすすめポイント:PS5やパソコンのアップグレードに最適で、最大7,100MB/s(1TB、2TB)の高速読込が可能。性能とコストのバランスが良く、多様な用途に対応。 |

・WDS100T4G0E【コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル】

WDS100T4G0E | Sandisk (サンディスク) WD Green SN3000 シリーズ エントリーモデル M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 接続SSD 1TB

| メーカー: SANDISK 容量: 500GB、1TB、2TB PCIe:Gen4 x4 おすすめポイント:エントリーモデルながら最大5,000MB/sの優れた転送速度。 |

・CT1000BX500SSD1JP【安定したパフォーマンスが魅力】

CT1000BX500SSD1JP | Crucial BX500 SATA3 6Gbps(SATA6G) 2.5型SSD 1TB

| メーカー:Crucial 容量:1TB おすすめポイント:SATA 3.0インターフェイスを採用し、安定した書込性能を発揮。2.5インチモデルとしては十分な性能を持ち、コストパフォーマンスに優れる。 |

パソコンのSSD増設に関するよくある質問

SSDはパソコンの起動速度やアプリケーションの読み込み速度を大幅に改善する重要なパーツです。以下では、SSD増設で多くのユーザーが抱える疑問にお答えします。

Q.SSD増設後にパソコンで認識しない場合の対処法は?

A.まず物理的な接続を確認しましょう。

SATA接続の場合は電源ケーブルとSATAケーブル、M.2接続の場合はスロットへの差し込みと固定ネジを確認してください。接続に問題がない場合は、Windowsの「ディスクの管理」からSSDの初期化とフォーマットを行います。

それでも認識されない場合は、PCの電源を切って、一度ドライブを接続しなおしてみましょう。BIOS設定でSATAポートやM.2スロットが有効になっているかを確認することもおすすめします。

Q.パソコン初心者でもSSD増設は可能?難易度はどの程度?

A.パソコン初心者でもSSD増設は十分可能です。

M.2 SSDはスロットに差し込んでネジで固定するだけ、SATA接続もケーブルの向きを間違えなければ基本的な作業です。静電気対策や事前準備をしっかり行えば、作業時間は30分~1時間程度で完了します。

取扱説明書での対応確認も忘れずに行いましょう。

OSが入っているドライブを『交換』する場合にやること

これまでSSDの増設について解説してきましたが、場合によってはOSが入っているドライブそのものを交換したいケースもあります。OSが入っているドライブをSSDに交換する方法は、クリーンインストールまたはクローン作成の2つです。最後に、この2つのやり方を簡単に解説します。

・クリーンインストールによる交換方法

クリーンインストールは、新しいSSDに一からOSをインストールする方法です。主に、OSライセンスキー、インストールメディア(USB/DVD)、データバックアップ用の外付けストレージが必要になります。手順としては、既存ドライブを取り外してSSDを取り付け後、インストールメディアからPCを起動してOSをインストールします。

この方法の最大のメリットは、不要なファイルや設定がリセットされ、クリーンな環境でPCを使い始められる点です。ただし、OSを所有していない場合は実行できないため、自身が持っているか、もしくはPCメーカーから提供されているかを確認しましょう。また、アプリケーション[中剛3] [編4] の再インストールや各種設定の再構築 に時間がかかる点も注意です。

・クローン作成による交換方法

クローン作成は、既存ドライブの内容を丸ごと新しいSSDにコピーする方法です。クローンをサポートするツールやソフトが必要になります。両方のドライブを同時接続してクローンソフトでデータを完全コピーし、既存ドライブと同じポート・スロットにコピー後の新しいドライブをセットすれば作業完了です。

クローンの場合OSやアプリケーション、個人設定がそのまま引き継がれるため、環境を変えずに高速化を実現できるメリットがあります。

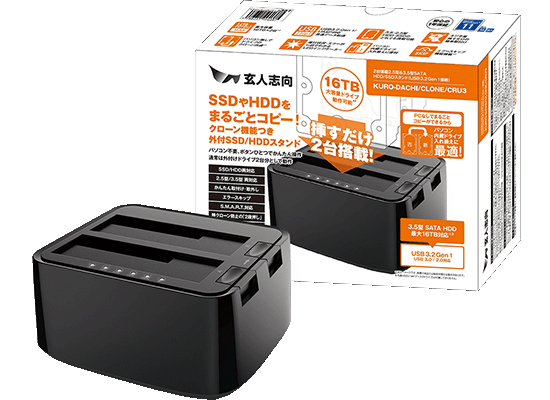

玄人志向の「KURO-DACHI/CLONEシリーズ」を使えば、パソコンなしでクローン作成が可能です。2台のSSDを差し込んでクローンボタンを押すだけの簡単操作で、難しいソフトの設定や複雑な手順なしでクローン作業を完了できます。

但し、OSブートドライブのクローンには注意が必要です。特に「HDD→SATA SSD」や「SATA SSD→NVMe SSD」のように接続規格が変わる場合、ドライバ差異や転送モードの影響により起動不良や速度低下が発生するリスクがあります。クローン作業を行う場合は、クローン先のドライブで十分な動作確認がとれるまでは、クローン元のドライブを保管しておくと安心です。

ドライブのクローンにおすすめなドライブスタンド 2選

・KURO-DACHI/CLONE/NVMe【M.2 SSD クローン機能対応スタンド】

KURO-DACHI/CLONE/NVMe | 玄人志向 USB3.2 Gen2x2接続 M.2 NVMe SSD スタンド 「クローン機能」対応

| メーカー | 玄人志向 |

|---|---|

| 対応ドライブ | M.2 NVMe(PCIe Gen3x2)接続SSD(M-key/B&M-key) 2台まで |

| 対応ポート | USB Type-C |

| 対応OS | Windows 11 / 10 |

| おすすめポイント | ・専門知識は不要!M.2 SSDを2台セットしてクローンボタンを押すだけの簡単操作 ・USBケーブルでPCと接続すれば外付けドライブとしても利用可能 ・最大4TBの大容量M.2 SSDに対応 |

・KURO-DACHI/CLONE/CRU3【SATA SSD クローン機能対応スタンド】

KURO-DACHI/CLONE/CRU3 | 玄人志向 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 「クローン、エラースキップコピー」対応

| メーカー | 玄人志向 |

|---|---|

| 対応ドライブ | 2.5型 および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD |

| 対応ポート | USB Type-A |

| 対応OS | Windows 11 / 10 / 8.1 |

| おすすめポイント | ・専門知識は不要!SATA HDD/SSDを2台セットしてクローンボタンを押すだけの簡単操作 ・USBケーブルでPCと接続すれば外付けドライブとしても利用可能 ・最大24TBの大容量ドライブに対応 ・お求めやすいプライス! |

パソコンのSSD増設でパフォーマンスアップを実現しよう

パソコンのSSDを増設することで、システムの起動時間の短縮やアプリの動作改善など、処理性能の向上が期待できます。本記事で紹介した手順は一般的な方法をもとにしており、基本的なパソコン操作に慣れている方であれば、ご自身での作業も可能です。SSDの選定にあたっては、使用目的やパソコンの対応規格を踏まえて、適切な製品を選びましょう。パソコンのパフォーマンスアップが実現し、快適な作業環境につながるはずです。

『CFD販売』では、利用者の用途やニーズに合わせた、さまざまなPCパーツを販売しております。オリジナルブランドのほか、20以上のブランドの製品を取り扱っているため、自分にぴったりな商品が見つかるでしょう。

購入前後に、必要に応じて手厚いサポートも提供しているため、PCパーツに詳しくない方も安心です。SSDや、その他PCパーツの購入を検討している方は、ぜひCFD販売をご覧ください。